チュラロンコン大学での学会発表

2025年3月4日・5日、チュラロンコン大学で開催された「The 22nd Urban Culture Research Forum: Urban Voices」にて発表を行いました。今回のテーマは、長年取り組んできたナンロン地区における研究です。

ナンロンはバンコク旧市街に位置するコミュニティで、かつては映画館や劇場などが立ち並び、食と娯楽の中心としてにぎわっていました。近年は人口減少や都市再開発の影響で活気を失ったコミュニティですが、私は15年ほど地域住民と文化の力による再生の可能性を探る研究を進めています。

発表の内容

今回の発表タイトルは

「Design with Community: Exploring Possibilities for Nang Loeng Through Co-design Approach」。

一緒に登壇したのは、ラチャマカラ工科大学のMathurada Bejrananda先生、Veerapong Klangpremjit先生。私は大阪公立大学の客員研究員として参加しました。

これまでの研究を振り返ると、最初は本当に地道な活動の積み重ねでした。コミュニティからの信頼を得るためには、研究者として分析を始める前に、まずは地域の暮らしに身を置き、役割を果たす必要がありました。コミュニティリーダーのもとで皿洗いをしたり、雑務を手伝ったり。調査というよりは、地域の一員として認めてもらうための「修行」のような時間でした。

そうした関わりを重ねるうちに、次第に地域に受け入れられ、気づけばリーダーのご家族が私の結婚式にまで出席してくださるほどの関係になっていました。学問の成果以上に、研究を通して築かれたこの人間関係こそが私にとって大きな財産となりました。

コミュニティアートからデザインへ

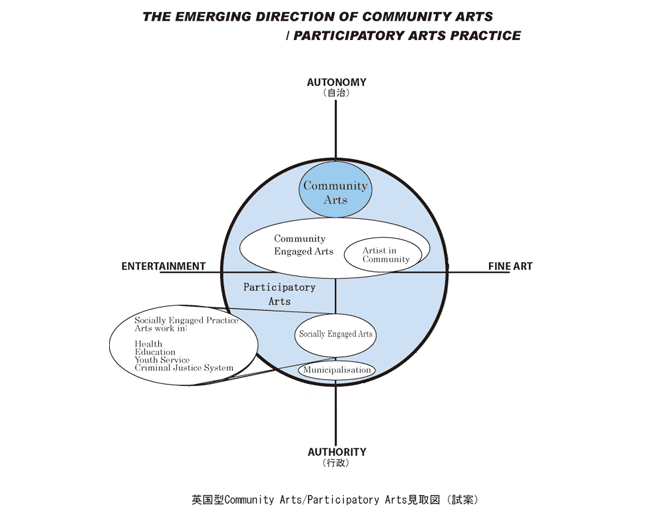

これまで私は「コミュニティアート」という切り口から、芸術の力がコミュニティ再生にどのように作用するかを探ってきました。しかし長年取り組む中で、芸術だけでは越えられない壁があることも見えてきました。

そこで今回は、共同研究者とともに「デザイン」の視点を取り入れることに挑戦しました。コ・デザイン(協働のデザイン)という考え方を用い、住民参加の枠組みを拡張することで、これまでのアート中心のアプローチでは届かなかった可能性を探ろうとしています。

この発表では、アートによる地域の活性化の限界と、デザインがもたらしうる補完的な力について具体的な事例を交えながら議論を展開しました(詳細は次の学会発表のテーマのため、割愛します)。

学会の雰囲気と再会

私もこの大学に籍をおいていたので、会場には指導教官をはじめ、懐かしい先生方や研究仲間が多く集まっていました。10年、15年と時間が経ったとは思えないほど自然に会話がはずみ、まるで同窓会のような空気に包まれていました。

冒頭のスピーチでは、これまで支えてくださった先生方への感謝を述べました。とくに博士課程時代の指導教官や、15年以上にわたって支援をくださった先生方に、直接感謝の言葉を伝えられたことは、この発表における大きな喜びでした。

一方で、学生時代の私の振る舞いについて話題がのぼり、先生方があまり素行のよくない学生でないと認識していたのかと驚かされる場面もありました。当時は大いに反省すべき行動でしたが、今となっては笑い話として受け止められること自体、時の流れと人間関係の深まりを感じさせます。

発表を終えて

今回の学会は、単なる研究発表の場にとどまらず、これまでの歩みを振り返り、支えてくださった方々への感謝を改めて実感する機会となりました。共同研究者にも恵まれ、先生方からも温かい評価をいただき、研究者としても、ひとりの人間としても、大きな節目となる発表でした。

ナンロンという地域を起点にして積み重ねてきた経験は、これからも新たな研究や実践へとつながっていきます。芸術とデザイン、そして住民の協働による新しい地域再生のかたちを模索する旅は、まだ続いていきます。

研究と事業の往還

今回の発表で扱った「協働のデザイン」という視点は、私が経営する オルトデザインオフィス の事業そのものにも直結しています。

私たちはバンコクと東京を拠点に、

-

Web制作(コーポレートサイト・ランディングページ・デジタルパンフレット)

-

展示会ブース設計・運営

-

タイ市場ローカライズ支援やマーケティング施策

といった幅広いサービスを展開しています。

共通して大切にしているのは「地域性や文化的背景をふまえたデザイン」です。企業のブランディングから公共機関のプロジェクトまで、現地の人々が“使いやすい・参加したくなる”仕組みをデザインすることで、成果につながるサポートを行っています。

弊社は、学術研究で得た「人と地域の関係性に根ざしたアプローチ」を実務に応用し、成果を生み出してきました。

同時に、実務の現場から得られた知見は学術研究を磨き上げ、理論をより現実に根ざしたものにしています。

このように事業と学術を行き来しながら、互いを高め合う循環をつくることこそ、弊社の強みです。

今回の学会での経験もまた、その循環の一部として、地域と企業、日本とタイをつなぐ新しい価値の創造へとつながっていきます。